仭悈暯旜梼

丂

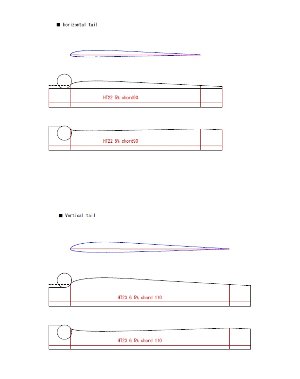

旜梼僥儞僾儗乕僩偺僟僂儞儘乕僪偼儁乕僕偺堦斣嵟屻偵偁傝傑偡丅

You can find the download of the template of tails at the end of this page

丂

仭悈暯旜梼梕愊

悈暯旜梼偼尵偆傑偱傕柍偔丄僺僢僠曽岦傪埨掕偝偣傞栶妱傪壥偨偟傑偡丅

僺僢僠曽岦偺埨掕惈傪帵偡悢抣偲偟偰乭悈暯旜梼梕愊乭偑偁傝傑偡丅

悈暯旜梼梕愊丂亖丂乮悈暯旜梼柺愊亊儌乕儊儞僩傾乕儉乯乛乮庡梼柺愊亊庡梼暯嬒梼尫乯

悈暯旜梼梕愊偼悈暯旜梼柺愊偲儌乕儊儞僩傾乕儉偵斾椺偟傑偡丅

柺愊傪彫偝偔偡傞偲丄悈暯旜梼梕愊偑尭彮偟傑偡偺偱丄摨偠梕愊傪妋曐偡傞堊偵偼

偦偺暘偩偗儌乕儊儞僩傾乕儉傪戝偒偔偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

壓恾偼SALpeter偺僨傿儊儞僕儑儞丅

庡梼柺愊丗22.2dm2乮拞墰梼尫184mm乯

悈暯旜梼柺愊丗2.32dm2乮拞墰梼尫84mm乯

悅捈旜梼柺愊丗1.70dm2

庡梼暯嬒梼尫亖庡梼柺愊/僂僀儞僌僗僷儞亖22.2/14.95亖1.48dm

忋恾偱偼庡梼慜墢偐傜悈暯旜梼慜墢傑偱偺嫍棧偑670mm偱偡丅

儌乕儊儞僩傾乕儉傪娙堈揑偵庡梼丒旜梼偺慜墢傛傝25亾偺嫍棧偲偟偰

儌乕儊儞僩傾乕儉亖670-46+21亖645mm亖6.45dm

悈暯旜梼梕愊乮娙堈乯亖乮2.32倶6.45乯/乮22.2倶1.48乯亖0.455

偙偺抣傪傂偲偮偺婎弨偲偟偰斾妑偟偰傒傞偲椙偄偱偟傚偆丅

----------------------------------------------------------------------------------

儌乕儊儞僩傾乕儉偼廳怱傪峫偊傞昁梫偑偁傞偺偱悺朄攃埇偑擄偟偄偱偡丅

偦偙偱庡梼慜墢偐傜悈暯旜梼慜墢傑偱偺嫍棧傪戙梡抣偲偟偰攃埇偡傞偺傕傛偄偱偟傚偆丅

忋偵帵偟偨SALpete偼670儈儕偱偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

仭悈暯旜梼偺梼宆

娗棟恖偼SuperGee偱嵦梡偝傟偰偄傞HT22傪巊梡偟偰偄傑偡偑丄

帺嶌偱僶僊儞僌偡傞嵺偼梼宆偑偔偢傟偰偟傑偄傑偡丅

宱尡揑偵丄嬌抂側偙偲傪偟側偗傟偽梼宆偺堘偄偵傛傞戝偒側塭嬁偼柍偄偲巚傢傟傑偡丅

梼岤偼旘峴惈擻偲偄偆傛傝偼丄嫮搙偵塭嬁偟傑偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

仭悈暯旜梼偺暯柺宍

暯柺宍偺堘偄偵傛傞塭嬁傪傑偩帋偟偨帠偼偁傝傑偣傫丅崱屻偺専徹壽戣偱偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

仭悈暯旜梼偺柺愊

巗斕婡偺僨傿儊儞僕儑儞傪廤傔偰傒傑偟偨丅

|

婡懱

|

庡梼柺愊(dm2)

|

悈暯旜梼柺愊(dm2) | |

|

Sirius

|

23.4 |

2.30

|

|

|

SALpeter

|

22.2 |

2.32

|

|

|

Blaster3

|

22.86 |

2.39

|

|

|

Akcent2

|

21.41 |

2.25

|

|

|

Stobel v2

|

21.2 |

2.24

|

|

|

Steigeisen

|

20.68 |

2.03

|

|

|

FLITZ

|

19.9 |

2.03

|

|

|

Snipe2

|

19.65 |

2.14

|

|

22dm2慜屻偺庡梼偵懳偟偰2.2dm2慜屻

20dm2慜屻偺庡梼偵懳偟偰2.0dm2慜屻

柺愊傪嵦梡偟偰偄傞働乕僗偑懡偄傛偆偱偡丅

廳検傗嬻婥掞峈傪堄幆偟偰悈暯旜梼梕愊晄懌偵側傞偙偲偑側偄傛偆偵愝寁偡傞偙偲偑娞梫偱偡丅

偳偪傜偐偲偄偊偽丄悈暯旜梼梕愊傪廫暘偵偲傞偙偲傪桪愭偟偨曽偑傛偄偱偟傚偆丅

丂

仭悅捈旜梼

丂

仭悅捈旜梼梕愊

悅捈旜梼偼丄儓乕曽岦傪埨掕偝偣傞栶妱傪壥偨偟傑偡丅

儓乕曽岦偺埨掕惈傪帵偡悢抣偲偟偰乭悅捈旜梼梕愊乭偲偄偆広搙偑偁傝傑偡丅

悅捈旜梼梕愊丂亖丂乮悅捈旜梼柺愊亊儌乕儊儞僩傾乕儉乯乛乮庡梼柺愊亊庡梼暯嬒梼尫乯

悈暯旜梼梕愊偱夝愢偟偨峫偊曽傪偦偺傑傑悅捈旜梼偵摉偰偼傔偰峫偊傟偽傛偄偱偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

仭儔儞僠偺僪儕僼僩掅尭

僴儞僪儔儞僠僌儔僀僟乕偵偍偄偰偼丄儔儞僠帪偺僪儕僼僩偼戝偒側僷儚乕儘僗偲側傝傑偡丅

儔儞僠帪偺嫇摦傪價僨僆偱僗儘乕嵞惗偡傞偲弖娫揑偵偼30搙埲忋乮姶妎揑偵偼45搙嬤偔乯怳傟偰偄傑偡丅

悅捈旜梼偼偙偺僪儕僼僩偵戝偒側塭嬁傪媦傏偟傑偡偺偱

僐儞僩儘乕儖偺偟堈偝偲偼暿偵廳梫側梫慺偲偟偰埖偆昁梫偑偁傝傑偡丅

扨弮偵峫偊傞偲丄悅捈旜梼梕愊傪戝偒偔偡傞帠偱懳墳偡傞偙偲偵側傝傑偡偑

僪儕僼僩偺敪惗尨場傪峫偊傞偲丄幙検偑憹壛偡傞偲晄棙側偙偲傕摢偵抲偄偰偍偔昁梫偑偁傝傑偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

仭儔僟乕儗僗偵偮偄偰

儔僟乕偼嬶懱揑偵壓婰偵偍偄偰廳梫側栶妱傪壥偨偟傑偡丅

嘆僆僼僙僢僩偵傛傞儔儞僠帪偺僪儕僼僩掅尭丅

嘇慁夞帪偺曗彆丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

嘊僴儞僪僉儍僢僠帪偺婳摴廋惓丂丂丂丂丂丂丂

偨偩丄偙傟傜偺婡擻偑側偄偲抳柦揑偐偲偄偆偲偦偆偱傕側偔

儔僟乕偵傛傞僨儊儕僢僩傪峫偊偰儔僟乕儗僗乮摦梼側偟偺悅捈旜梼乯偲偡傞婡懱傕偁傝傑偡丅

儔僟乕儗僗偼儊儕僢僩/僨儊儕僢僩偺僶儔儞僗榑偱偡偺偱巀斲椉榑偑偁傝傑偡丅

娗棟恖偼儔僟乕儗僗偼僨儊儕僢僩偺曽偑戝偒偄偺偱偼側偄偐偲敾抐偟偰偄傑偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

仭悅捈旜梼偺梼宆

Mark Drlera攷巑偺愝寁偟偨SuperGee偺旕懳徧梼乮梼宆偼HT23乯

偺峫偊曽偼慺惏傜偟偄偲巚偄傑偡丅

偡側傢偪丄恑峴曽峴偵岦偐偭偰嵍懁偵梘椡偑敪惗偡傞傛偆側梼宆偵偡傞偙偲偵傛傝

儔儞僠帪偺儔僟乕僆僼僙僢僩検傪尭傜偡帠偱峈椡掅尭傪恾偭偰偄傑偡丅

宱尡揑偵嵟戝梼岤偼6mm掱搙昁梫偱偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

仭悅捈旜梼偺暯柺宍

悅捈旜梼偼妸嬻帪偺梼抂幐懍傪堄幆偡傞昁梫偑彮側偔丄 傓偟傠儔儞僠帪偺摿惈傪堄幆偟傑偡丅

儔儞僠帪偺嫮楏側儓乕曽岦偺墳椡傊偺懳峈偟丄偐偮100km/倛傪挻偊傞懍搙偱偺

峈椡傪偄偐偵彮側偔偡傞偐偑億僀儞僩偲側傝傑偡 丅

----------------------------------------------------------------------------------

仭悅捈旜梼偺柺愊

巗斕婡偺僨傿儊儞僕儑儞傪廤傔偰傒傑偟偨丅

|

婡懱

|

庡梼柺愊(dm2)

|

悅捈旜梼柺愊(dm2)

|

|

|

Sirius

|

23.4 |

2.20

|

|

|

SALpeter

|

22.2 |

1.70

|

|

|

Blaster3

|

22.86 |

2.13

|

|

|

Akcent2

|

21.41 |

1.65

|

|

|

Stobel v2

|

21.2 |

1.74

|

|

|

Steigeisen

|

20.68 |

1.78

|

|

|

FLITZ

|

19.9 |

1.79

|

|

|

Snipe2

|

19.65 |

2.00

|

|

庡梼柺愊偲偼憡娭偑側偔丄1.8dm2~2.2dm2偱偡丅

僐儞僩儘乕儖惈偲偄偆傛傝偼丄儔儞僠帪偺峈椡掅尭偲僪儕僼僩掅尭偺僶儔儞僗偐傜寛傑傞悢抣偱偟傚偆丅

丂

仭旜梼愝寁忦審

仭庢晅偗曽朄

|

庢晅偗曽朄

|

旛峫

|

||

|

亙戜嵗曽幃亜 丒堦斒揑側曽朄 |

||

|

亙僼儔僀儞僌僥乕儖亜 丒寎偊妏偺挷惍偑帺桼 壓偺幨恀偼Blaster偵巊梡偝傟偰偄傞僼儔僀儞僌僥乕儖梡V儅僂儞僩丅 |

||

|

|||

仭庢晅偗埵抲乮僽乕儉偺忋壓乯

|

忋壓娭學

|

旛峫

|

||

|

|

亙僽乕儉偺忋亜 丒偐偮偰偼巗斕婡偺懡偔偑嵦梡偟偰偄偨 |

||

|

|

亙戜嵗柍偟亜 丒戜嵗偑柍偄偺偱嬻婥掞峈偑掅尭偱偒傞 |

||

|

亙僽乕儉偺壓亜 丒儕儞働乕僕偑僾儖懁偱傾僢僾偵偱偒傞 |

||

仭庢晅偗埵抲乮悅捈旜梼偲偺慜屻乯

|

悅捈旜梼偲偺慜屻娭學

|

旛峫

|

||

|

亙悈暯旜梼偑慜亜 丒堦斒揑側曽朄 |

||

|

亙僋儘僗僥乕儖亜 丒悈暯/悅捈嫟偵儌乕儊儞僩傾乕儉偑壱偘傞 丒悈暯旜梼傪嬱摦偝偣傞L僋儔儞僋偺岺嶌偑擄偟偄 丒L僋儔儞僋偵傛傝廳検偑廳偔側傞乯 |

||

|

亙悅捈旜梼偑慜亜 丒悈暯旜梼偺儌乕儊儞僩傾乕儉偑壱偘傞 |

||

仭嫮搙乮悈暯旜梼乯

|

旛峫

|

|||

|

幨恀偼儔儞僠偺嵺丄嵗孅偟偨條巕丅儔儞僠偺帪偵偼悈暯旜梼偵偼偲偰傕戝偒側擯傟儌乕儊儞僩偑壛傢傝傑偡丅 岾偄偵扙棊偼柶傟傑偟偨丅 |

||

|

儔儞僠偺嵺丄旜梼偑旘傫偱偟傑偆偲丄娫堘偄側偔捘棊丄戝攋偟傑偡丅嵗孅偟偰偱傕婡懱偵悈暯旜梼偑巆偭偰偄傟偽晄帪拝傕壜擻偱偡偺偱丄嵟埆偱傕扙棊偟側偄岺嶌偑昁梫偱偡丅 |

||

|

廳検憹彮側偔丄嫮搙UP偡傞偵偼0.15儈儕偺僇乕儃儞僉儏傾僔乕僩傪梡偄偰僗僷乕傪擖傟傞偺偑桳岠偱偡丅 僗僞僀儘僐傾偵僇僢僞乕偱愗傟栚傪擖傟偰嵎偟崬傒傑偡丅僌儔僗梼偱偼侾杮偱偼愜傟偰偟傑偭偨宱尡偑偁傝傑偡偺偱俀杮埲忋傪悇彠偟傑偡丅 僇乕儃儞偺応崌偼1杮偱栤戣偁傝傑偣傫丅 |

||

丂

仭廳検

丂

旜梼偼o棃傞偩偗寉偔d忋偘偨偄

旜梼偑廳偔側傞偲丄僲乕僘偵僶儔僗僩傪愊傓昁梫偑弌偰偒傑偡丅

旜梼偑1g憹偊傞偲僲乕僘偵3g偺僶儔僗僩偑昁梫丅偮傑傝慡廳偑4g掱搙憹偊傞帠偵側傝傑偡丅

傑偨丄幙検偑廳怱偐傜棧傟傞帠偱僀僫乕僔儍乮姷惈乯偑憹偟丄憖廲惈偑埆偔側傞曽岦偵怳傟傑偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

旜梼傪寉偔嶌傞偺偼偲偰傕廳梫側偙偲偱偡偑丒丒丒

廳検偲嫮搙偼僩儗乕僪僆僼偺娭學偵偁傝傑偡丅

寉偔偱偒偰傕嫮搙晄懌偩偲儔儞僠偺晽埑偵晧偗偰嵗孅偡傞椺偑椙偔偁傝傑偡丅

乮悈暯旜梼丄悅捈旜梼嫟乯

嵗孅偱嵪傔偽傛偄偱偡偑丄扙棊偟偰偟傑偭偨椺傪婔搙傕尒偨帠偑偁傝傑偡丅

旜梼偑扙棊偡傞偲婡懱偑柍帠偵婣偭偰偔傞妋棪偼偒傢傔偰掅偔丄斶偟偄寢枛偑懸偭偰偄傑偡丅

y偝脾嫮搙獥紬穫閸艙K僶儔儞僗傪媮傔傞昁梫偑偁傝傑偡丅

埨壙偵嶌傞曽朄偲偟偰丄僌儔僗傗傾儔儈僪偼桪傟偰偄傑偡偑

y偝脾嫮搙獥紬穫闀麞@偲偟偰偼僇乕儃儞僗僾儗僢僪偑娃侥偱偡丅

僇乕儃儞僗僾儗僢僪偺廳偝偼20倗/sqm埲壓偑朷傑偟偄偱偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

寉検壔偺嵺偺拲堄帠崁偑偁傝傑偡丅

丒柺愊晄懌偵拲堄

柺愊傪彫偝偔偡傟偽妋幚偵寉偔偱偒傑偡丅

壜擻側尷傝柺愊傪彫偝偔偡傞偺偼桳岠偱偡丅

偨偩丄庡梼柺愊偵尒崌偭偨悈暯旜梼梕愊傪妋曐偟側偄偲丄婡懱惈擻傪壓偘傞偙偲偵側傝傑偡丅

婡懱惈擻傪壓偘偰傑偱旜梼柺愊傪彫偝偔偡傞偺偼杮枛揮搢偱偡丅

丒梼岤傪敄偔偟偡偓側偄

昞柺愊偼杦偳曄傢傜偢丄僐傾偺廳検偺傒偑尭傝傑偡

僐傾偺廳検偑愯傔傞妱崌偼嬐偐偱偡偺偱 偺偱岠壥偼旝乆偨傞傕偺丅

偦傟傛傝丄嫮搙偼岤偝偺2忔傕偟偔偼3忔偵斾椺偟傑偡偺偱

敄偔偡傞偙偲偵傛傝 嫮搙掅壓偵傛傞僨儊儕僢僩偺曽偑戝偒偄偱偡丅

丒庽帀検傪尭傜偟偡偓偵拲堄

庽帀検偑彮側偡偓傞偲丄僐傾傊偺晅拝椡晄懌偱攳棧偡傞応崌偑偁傝傑偡丅

----------------------------------------------------------------------------------

偦傟偱丄寢嬊偳偆偡傟偽傛偄偐偲偄偆偲丄側傞傋偔崌棟揑側曽朄偱曗嫮傪峴偭偨忋偱

庽帀検傪昁梫嵟彫尷偵偡傞偙偲偱偡丅

仭揔愗偵娗棟偟偨忋偱庽帀検傪嵟彫偵偡傞丅

仭廳検斾嫮搙偑崅偄曗嫮曽朄偱嫮搙傪妋曐偡傞丅

乮僇乕儃儞僉儏傾僔乕僩偱僗僷乕傪擖傟傞偐傕偟偔偼僇乕儃儞僥乕僾曗嫮偡傞乯

----------------------------------------------------------------------------------

仭旜梼廳検偺栚埨

慜弎偺SALpeter偺僒僀僘傪婎弨偲偟偰

悈暯旜梼亄悅捈旜梼偺廳検偼12g枹枮乮偱偒傟偽11倗掱搙乯 偵巇忋偘偨偄傕偺偱偡丅

偦偺懠偵旜梼傪寉偔嶌傞曽朄偲偟偰丄柺愊傪彮偟彫偝傔偵丄嵟戝梼岤傪彮偟敄傔偵嶌傞偙偲偱

10倗枹枮偱偺惢嶌傕壜擻偱偡丅

嶲峫傑偱偵倣悅捈旜梼偵巊梡偟偰偄傞梼HT23偼宆僨乕僞偵廬偊嵟戝梼岤偼6.5儈儕偱偡偑

娗棟恖偼寉偔嶌傞堊偵5.5mm掱搙傑偱嶍傞偙偲偑懡偄偱偡丅

丂

|

丂 旜梼僐傾僇僢僩梡偺僥儞僾儗乕僩偱偡丅摨偠傕偺傪嵍塃儁傾偱嶌傝丄嬮宍乮巐妏偄乯僐傾傪愗傝弌偟傑偡丅 亙悈暯旜梼僥儞僾儗乕僩亜 亙悅捈旜梼僥儞僾儗乕僩亜 僥儞僾儗乕僩僟僂儞儘乕僪 (Template download) 旜梼暯柺宍偵偮偄偰偼巗斕婡偺暯柺恾傪僟僂儞儘乕僪偟丄偦傟傪幚暔戝偵奼戝僐僺乕偟偰巊梡偡傞偐丄傕偟偔偼岲傒偺僨僓僀儞偵傾儗儞僕偟偰巊梡偡傞偺偑嵟傕娙扨側曽朄偱偡丅 嶲峫暯柺恾(Plans for reference) 丂 丂 |